食材酸化防止装置、食材酸化防止方法および冷却庫

特許7624781

書誌

- (19)【発行国】

- 日本国特許庁(JP)

- (12)【公報種別】

- 特許公報(B1)

- (11)【特許番号】

- 特許第7624781号(P7624781)

- (24)【登録日】

- 令和7年1月23日(2025.1.23)

- (45)【発行日】

- 令和7年1月31日(2025.1.31)

- (54)【発明の名称】

- 食材酸化防止装置、食材酸化防止方法および冷却庫

- (51)【国際特許分類】

-

A23B 4/015 (2006.01)

A23B 2/80 (2025.01)

A23B 2/50 (2025.01)

A23L 5/30 (2016.01) - 【FI】

-

A23B 4/015

A23L 3/36 Z

A23L 3/26

A23L 5/30 -

- 【請求項の数】

- 8

- 【全頁数】

- 17

- (21)【出願番号】

- 特願2024-106066(P2024-106066)

- (22)【出願日】

- 令和6年7月1日(2024.7.1)

- 【審査請求日】

- 令和6年7月1日(2024.7.1)

- 【早期審査対象出願】

- (73)【特許権者】

-

- 【識別番号】

- 524249530

- 【氏名又は名称】

- 株式会社イオン科学

- (74)【代理人】

-

- 【識別番号】

- 100137095

- 【弁理士】

- 【氏名又は名称】

- 江部 武史

- (74)【代理人】

-

- 【識別番号】

- 100091627

- 【弁理士】

- 【氏名又は名称】

- 朝比 一夫

- (74)【代理人】

-

- 【識別番号】

- 100201307

- 【弁理士】

- 【氏名又は名称】

- 山本 寿夫

- (72)【発明者】

-

- 【氏名】

- 苅野 仁

- 【審査官】

- 大西 隆史

- (56)【参考文献】

-

- 【文献】

- 特開2002-069476(JP,A)

- 【文献】

- 特開平11-056319(JP,A)

- 【文献】

- 特開2001-255053(JP,A)

- 【文献】

- 特開平10-276744(JP,A)

- 【文献】

- 韓国公開特許第10-2008-0018700(KR,A)

- (58)【調査した分野】 (Int.Cl.,DB名)

-

A23B 4/00- 5/22

A23L 3/00- 3/54

A23L 5/00- 5/30

A23L 29/00-29/10

JSTPlus/JMEDPlus/JST7580(JDreamIII)

CAplus/MEDLINE/EMBASE/BIOSIS(STN)

要約

- 【要約】 (修正有)

-

- 【課題】

- 食材の酸化を防止するための食材酸化防止装置および食材酸化防止方法を提供する。また、食材酸化防止装置を備えた冷却庫を提供する。

- 【解決手段】

- 食材の酸化を防止するために用いられる食材酸化防止装置1であって、陽極端子22と、陰極端子23とを備え、直流電圧を出力するように構成された電圧印加手段2と、所定の物質が添加された絶縁体により構成された半導体を含む半導体部と、半導体部の内部に設けられ、電圧印加手段の前記陰極端子に電気的に接続される電極部とを備え、食材に還元要素を持ったイオンを供給するように構成された還元要素イオン供給手段3と、を有しており、電圧印加手段が前記半導体部に1.6V以上12V以下の範囲の直流電圧を印加したときに、半導体部を介して食材に前記還元要素を持ったイオンが供給され、それによって、食材の酸化を防止することを特徴とする食材酸化防止装置。

- 【選択図】

- 図1

請求の範囲

- (57)【特許請求の範囲】

-

- 【請求項1】

- 食材(食用油を除く)の酸化を防止するために用いられる食材酸化防止装置であって、

陽極端子と、陰極端子とを備え、直流電圧を出力するように構成された電圧印加手段と、

所定の物質が添加された絶縁体により構成された半導体を含む半導体部と、前記半導体部の内部に設けられ、前記陽極端子および前記陰極端子のうちの前記陰極端子のみに電気的に接続される電極部とを備え、前記食材に還元要素を持ったイオンを供給するように構成された還元要素イオン供給手段と、を有しており、

前記電圧印加手段が前記半導体部に1.6V以上2.0V以下の範囲の前記直流電圧を印加したときに、前記半導体部を介して前記食材に前記還元要素を持った前記イオンが供給され、それによって、前記食材の酸化を防止することを特徴とする食材酸化防止装置。 - 【請求項2】

- 前記半導体は、酸化珪素を主成分として含んでいる無機高分子、または酸化珪素を主成分として含んでいる有機高分子からなる前記絶縁体に、前記所定の物質が添加されることにより、前記絶縁体の結晶構造に格子欠陥を生じている構成を有する請求項1に記載の食材酸化防止装置。

- 【請求項3】

- 前記絶縁体は、シリコーンラバーを含み、

前記所定の物質は、酸化イットリウムおよび酸化ガドリニウムの少なくとも一方を含む請求項2に記載の食材酸化防止装置。 - 【請求項4】

- 前記半導体部に印加される前記直流電圧の値は、1.6Vである請求項1に記載の食材酸化防止装置。

- 【請求項5】

- 前記食材を前記半導体部に接触または近接して配置した第1の状態で、

前記半導体部が設けられた密閉空間において、前記食材を前記半導体部から離間して配置した第2の状態で、または、

前記還元要素イオン供給手段が、前記半導体部から延在して設けられた導電性拡張部をさらに備え、前記食材を前記導電性拡張部に配置した第3の状態で、

前記還元要素イオン供給手段は、前記食材に前記還元要素を持った前記イオンを供給するように構成されている請求項1に記載の食材酸化防止装置。 - 【請求項6】

- 前記第1の状態もしくは前記第3の状態で、または

前記密閉空間が前記還元要素を持った前記イオンで満たされた前記第2の状態で、

前記還元要素を持った前記イオンが、2分間以上、前記食材に供給される請求項5に記載の食材酸化防止装置。 - 【請求項7】

- 請求項1ないし6のいずれか1項に記載の前記食材酸化防止装置を用いて、前記食材の酸化を防止することを特徴とする食材酸化防止方法。

- 【請求項8】

- 請求項1ないし6のいずれか1項に記載の前記食材酸化防止装置を備えたことを特徴とする冷却庫。

詳細な説明

- 【発明の詳細な説明】

-

- 【技術分野】

-

- 【0001】

- 本発明は、食材酸化防止装置、食材酸化防止方法および冷却庫に関する。

- 【背景技術】

-

- 【0002】

- 食用油に還元要素を持ったイオンを供給することによって食用油の酸化を防止するための食用油酸化防止装置が利用されている(特許文献1参照)。

- 【0003】

- 食用油酸化防止装置によって、効果的に食用油の酸化を防止することができるので、食用油の交換頻度を少なくすることができる。一方で、食材(特に、牛肉、豚肉等の食肉)の酸化を防止したいという要望がある。

- 【0004】

- しかしながら、食材に対して、食用油酸化防止装置を単に使用することでは、効果的に食材の酸化を防止することができないという問題があった。

- 【先行技術文献】

-

- 【特許文献】

-

- 【0005】

-

- 【特許文献1】

- 特許3463660号公報

- 【発明の概要】

-

- 【発明が解決しようとする課題】

-

- 【0006】

- 本発明の目的は、食材の酸化を防止するための食材酸化防止装置および食材酸化防止方法を提供すること、また、食材酸化防止装置を備えた冷却庫を提供することにある。

- 【課題を解決するための手段】

-

- 【0007】

-

このような目的は、下記(1)~(8)の本発明により達成される。

(1) 食材の酸化を防止するために用いられる食材酸化防止装置であって、

陽極端子と、陰極端子とを備え、直流電圧を出力するように構成された電圧印加手段と、

所定の物質が添加された絶縁体により構成された半導体を含む半導体部と、前記半導体部の内部に設けられ、前記電圧印加手段の前記陰極端子に電気的に接続される電極部とを備え、前記食材に還元要素を持ったイオンを供給するように構成された還元要素イオン供給手段と、を有しており、

前記電圧印加手段が前記半導体部に1.6V以上12V以下の範囲の前記直流電圧を印加したときに、前記半導体部を介して前記食材に前記還元要素を持った前記イオンが供給され、それによって、前記食材の酸化を防止することを特徴とする食材酸化防止装置。 - 【0008】

- (2) 前記半導体は、酸化珪素を主成分として含んでいる無機高分子、または酸化珪素を主成分として含んでいる有機高分子からなる前記絶縁体に、前記所定の物質が添加されることにより、前記絶縁体の結晶構造に格子欠陥を生じている構成を有する上記(1)に記載の食材酸化防止装置。

- 【0009】

-

(3) 前記絶縁体は、シリコーンラバーを含み、

前記所定の物質は、酸化イットリウムおよび酸化ガドリニウムの少なくとも一方を含む上記(2)に記載の食材酸化防止装置。 - 【0010】

- (4) 前記直流電圧の前記範囲は、1.6V以上2.0V以下である上記(1)に記載の食材酸化防止装置。

- 【0011】

-

(5) 前記食材を前記半導体部に接触または近接して配置した第1の状態で、

前記半導体部が設けられた密閉空間において、前記食材を前記半導体部から離間して配置した第2の状態で、または、

前記還元要素イオン供給手段が、前記半導体部から延在して設けられた導電性拡張部をさらに備え、前記食材を前記導電性拡張部に配置した第3の状態で、

前記還元要素イオン供給手段は、前記食材に前記還元要素を持った前記イオンを供給するように構成されている上記(1)に記載の食材酸化防止装置。 - 【0012】

-

(6) 前記第1の状態もしくは前記第3の状態で、または

前記密閉空間が前記還元要素を持った前記イオンで満たされた前記第2の状態で、

前記還元要素を持った前記イオンが、2分間以上、前記食材に供給される上記(5)に記載の食材酸化防止装置。 - 【0013】

- (7) 上記(1)ないし(6)のいずれか1項に記載の前記食材酸化防止装置を用いて、前記食材の酸化を防止することを特徴とする食材酸化防止方法。

- 【0014】

- (8) 上記(1)ないし(6)のいずれか1項に記載の前記食材酸化防止装置を備えたことを特徴とする冷却庫。

- 【発明の効果】

-

- 【0015】

- 本発明によれば、食材の酸化を防止するための食材酸化防止装置および食材酸化防止方法を提供すること、また、食材酸化防止装置を備えた冷却庫を提供することができる。

- 【図面の簡単な説明】

-

- 【0016】

-

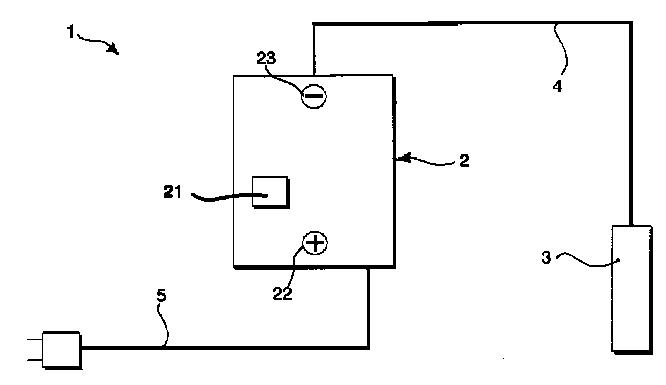

- 【図1】

- 図1は、本発明の実施形態にかかる食材酸化防止装置の構成を概略的に示す図である。

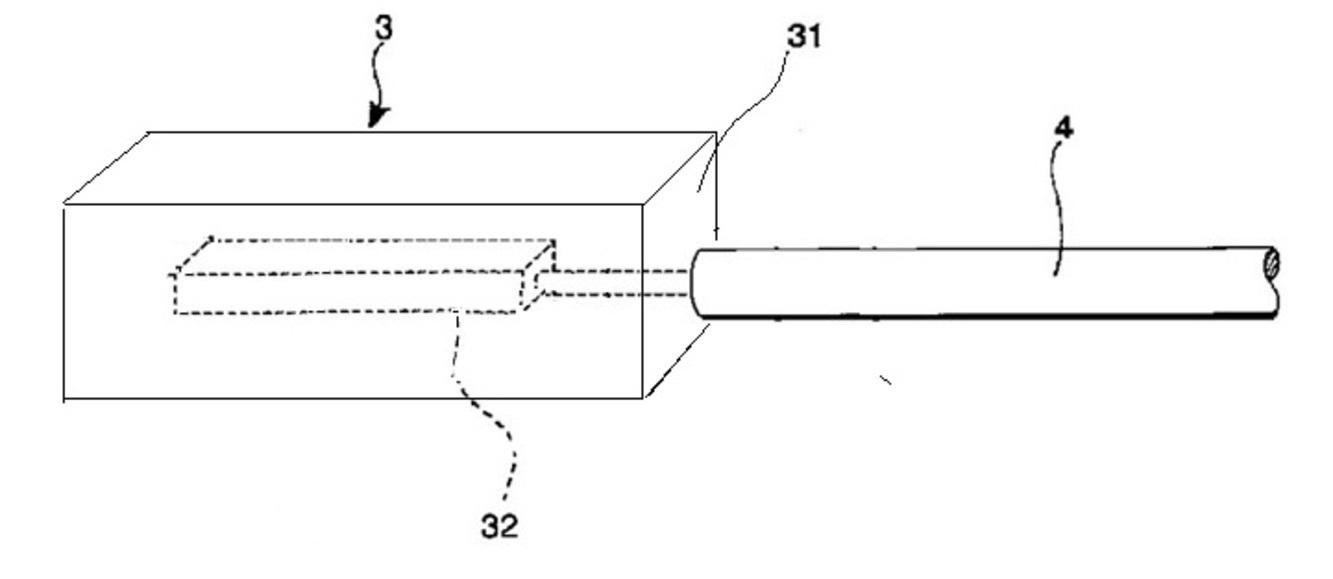

- 【図2】

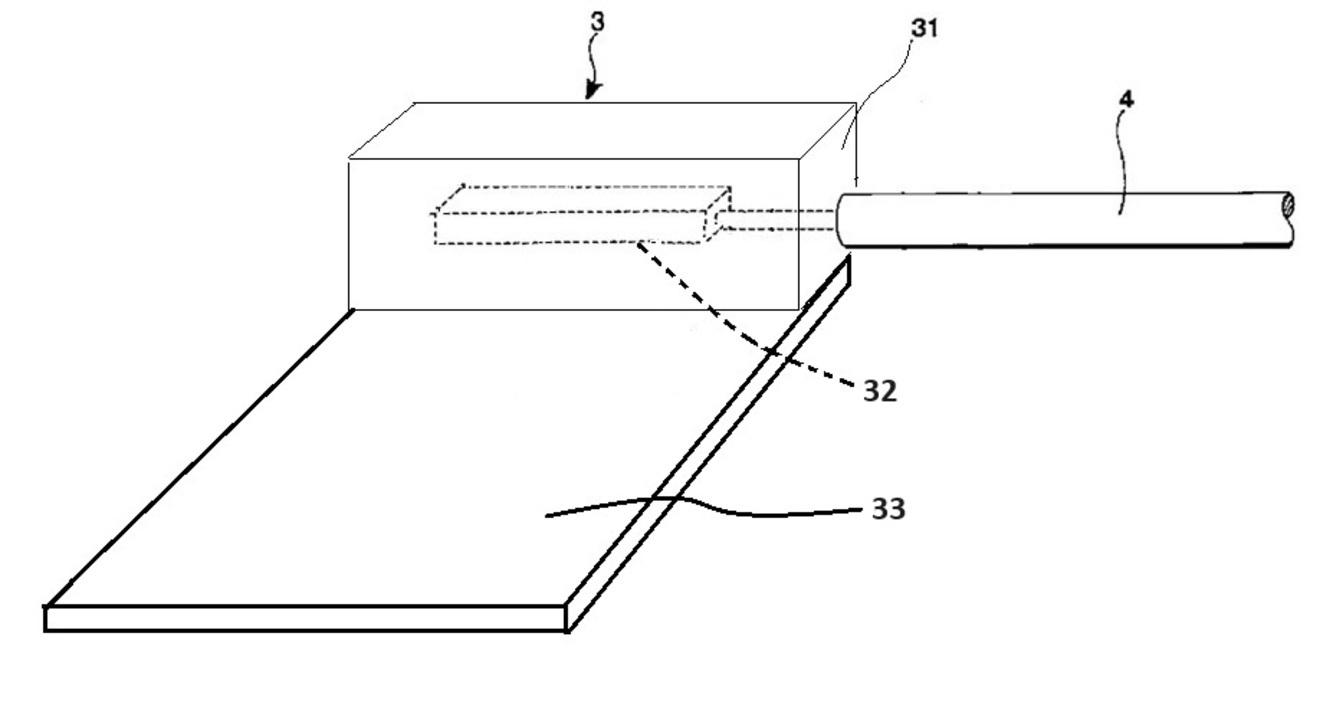

- 図2は、本発明の実施形態にかかる食材酸化防止装置の還元要素イオン供給部の構成を主に示す斜視図である。

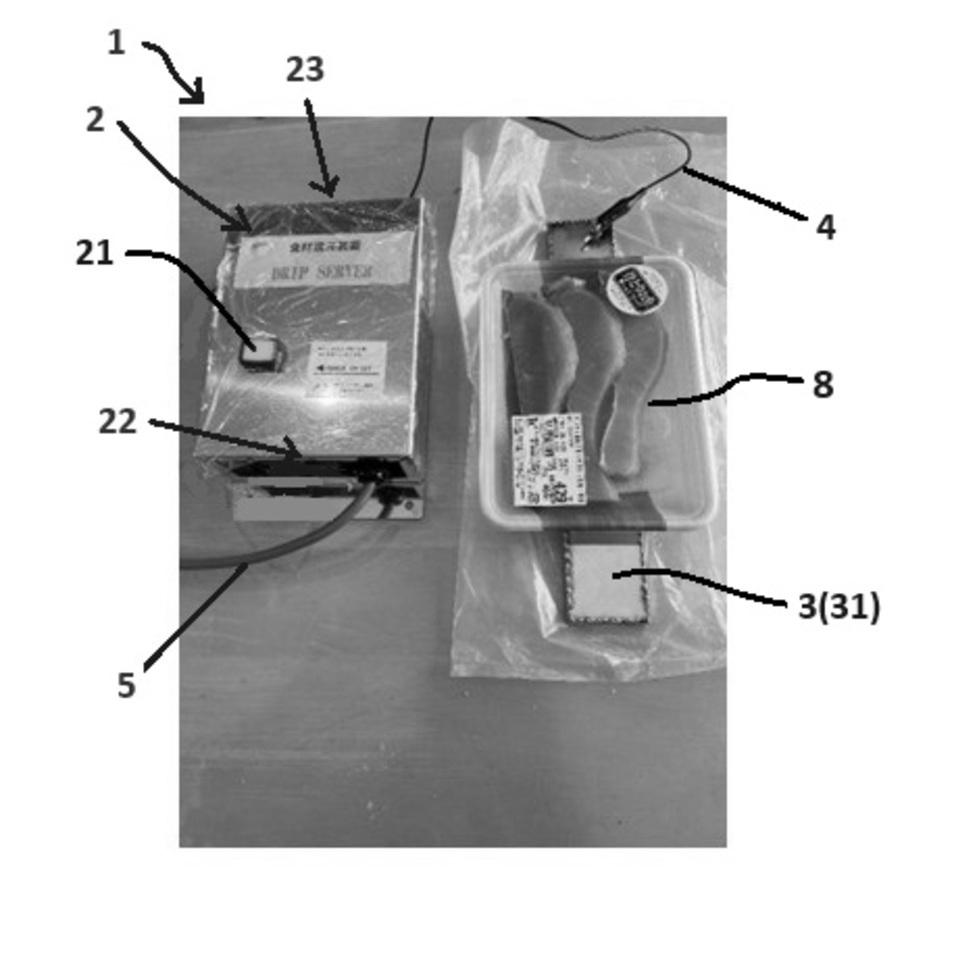

- 【図3】

- 図3は、本発明の実施形態にかかる食材酸化防止装置の使用例を示す図である。

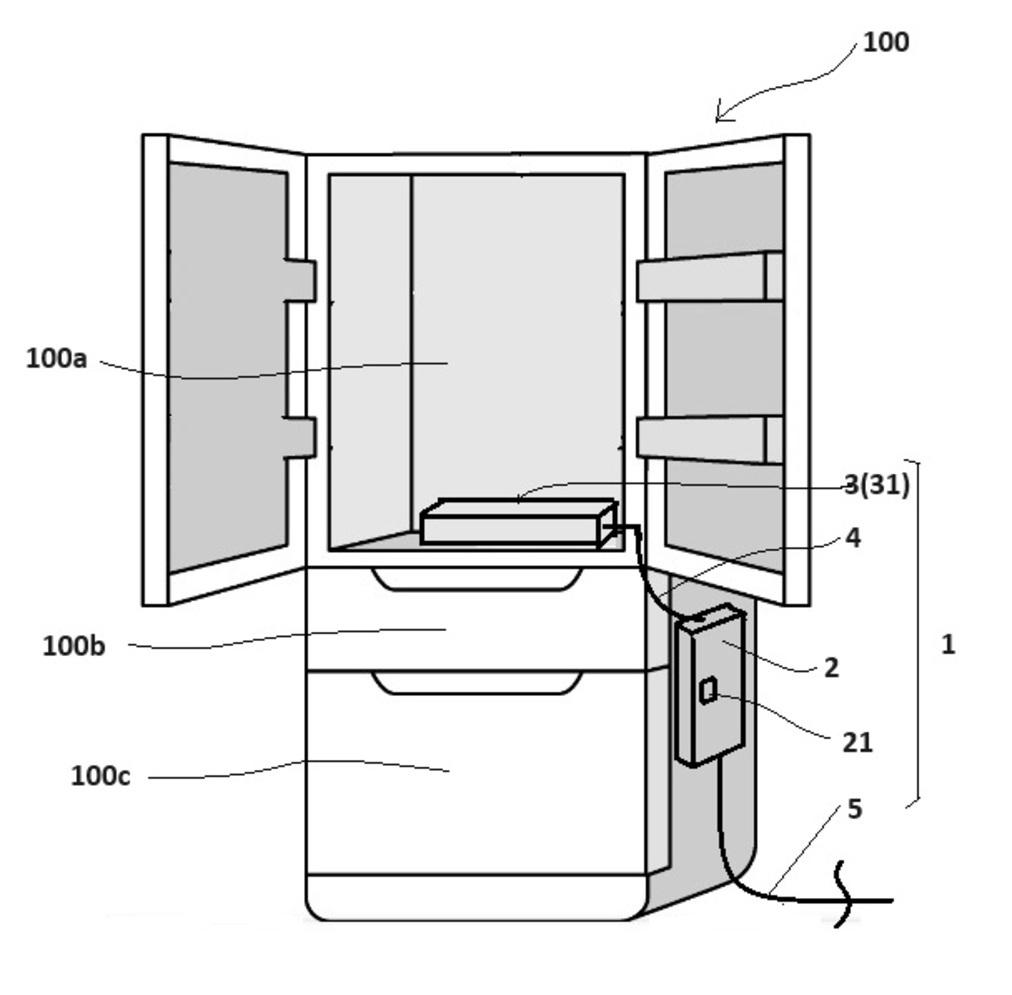

- 【図4】

- 図4は、本発明の実施形態にかかる食材酸化防止装置を備えた冷却庫の構成を概略的に示す図である。

- 【図5】

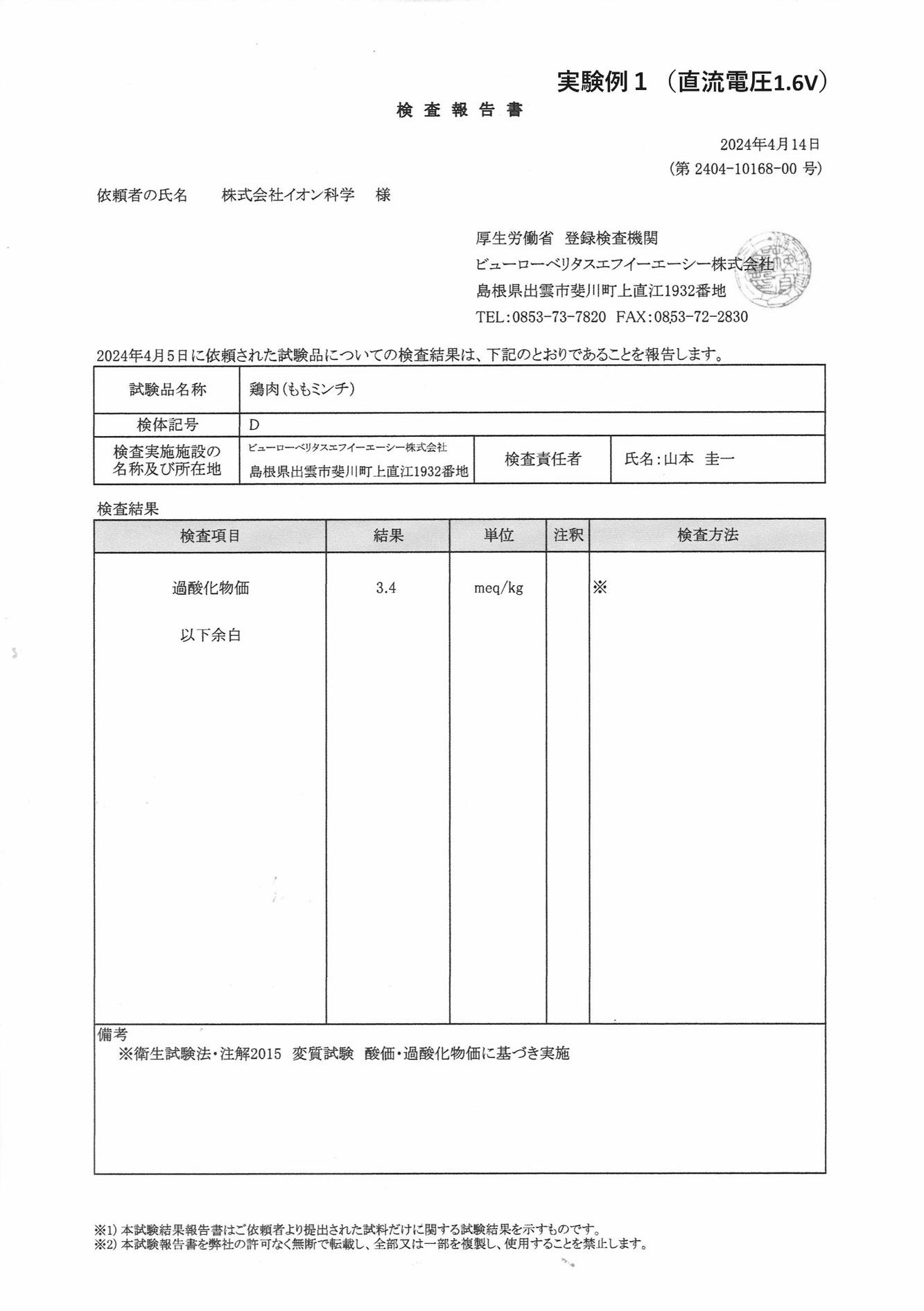

- 図5は、実験例1(直流電圧1.6V)の過酸化物価の検査報告書である。

- 【図6】

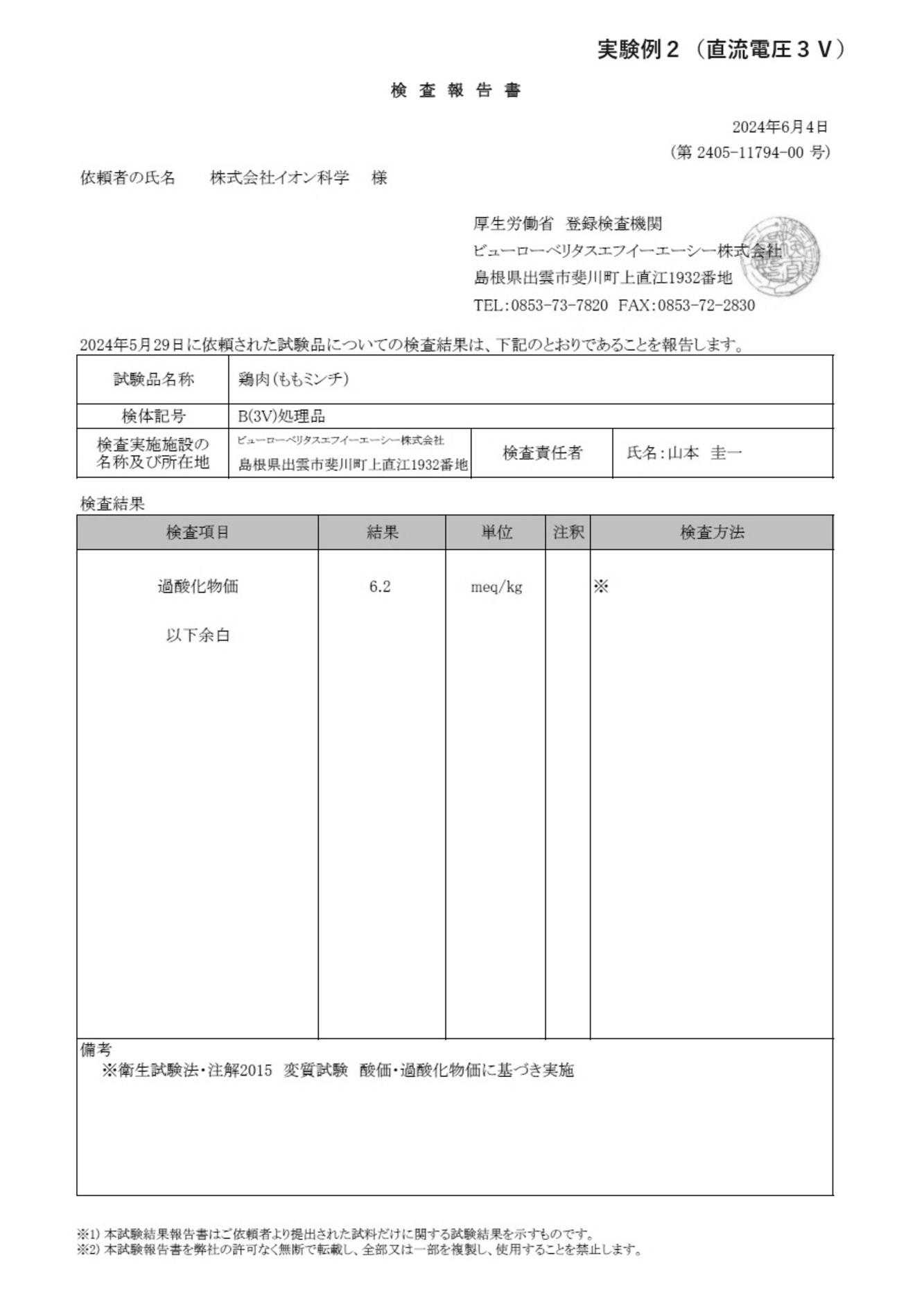

- 図6は、実験例2(直流電圧3V)の過酸化物価の検査報告書である。

- 【図7】

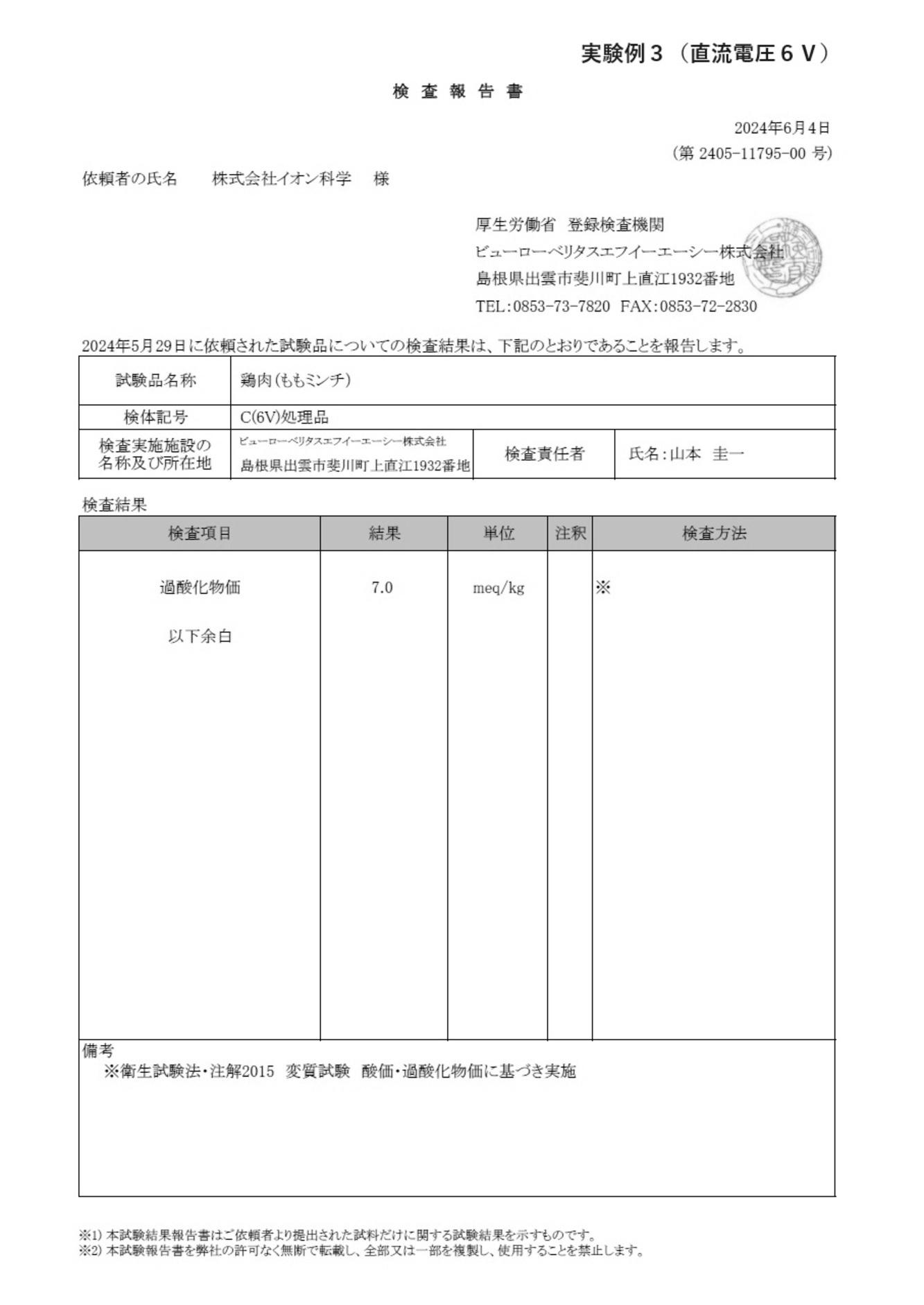

- 図7は、実験例3(直流電圧6V)の過酸化物価の検査報告書である。

- 【図8】

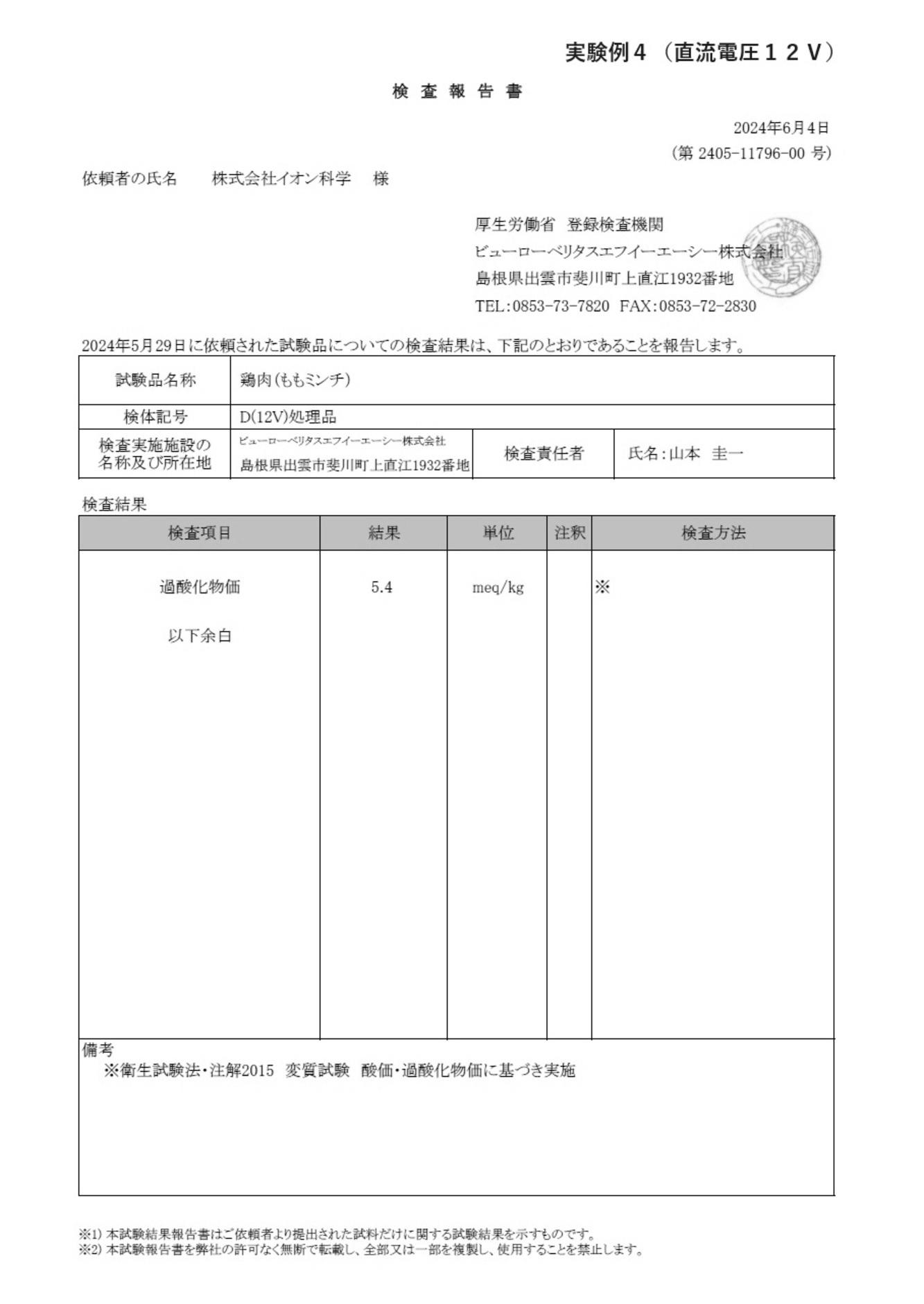

- 図8は、実験例4(直流電圧12V)の過酸化物価の検査報告書である。

- 【図9】

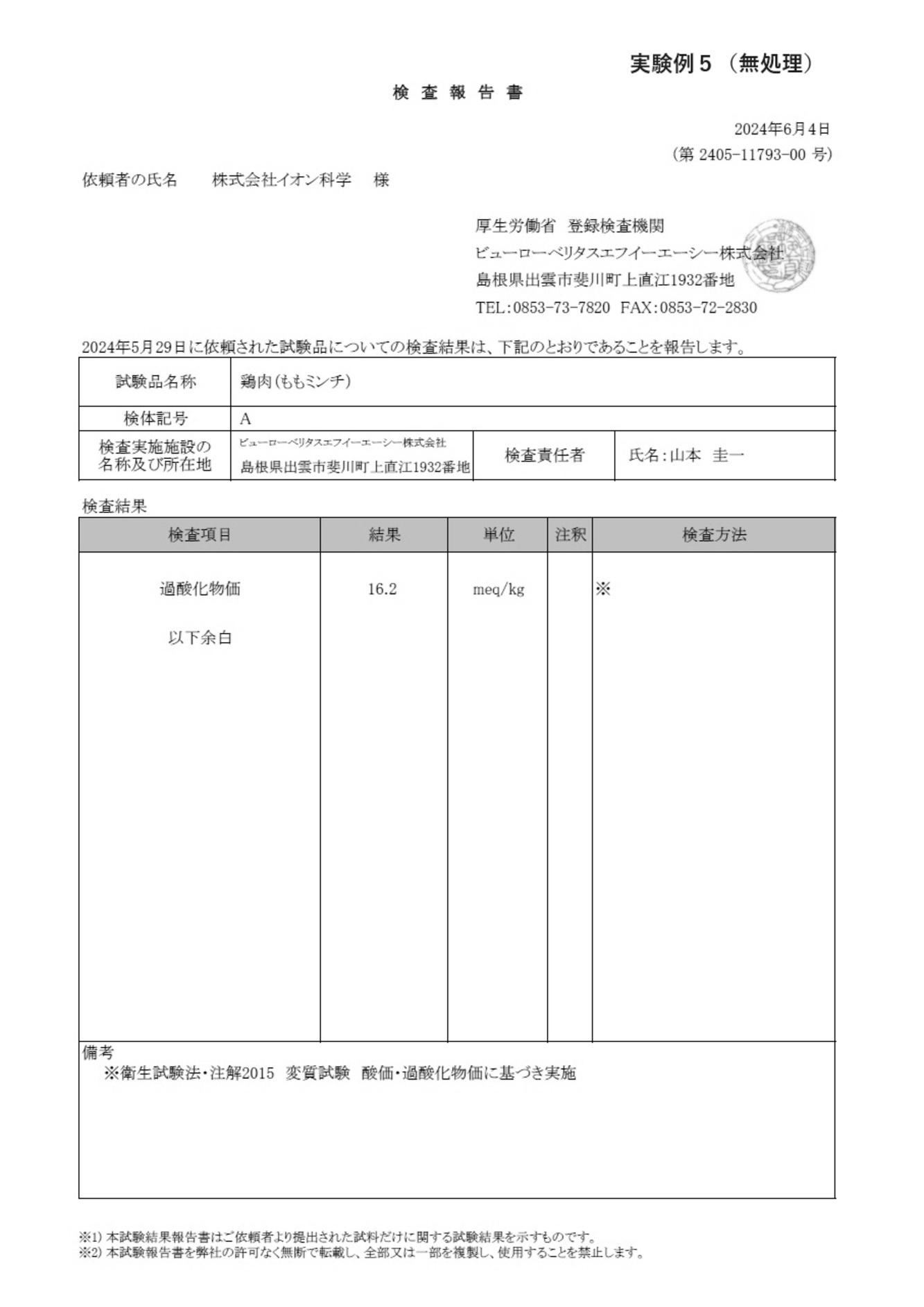

- 図9は、実験例5(無処理)の過酸化物価の検査報告書である。

- 【図10】

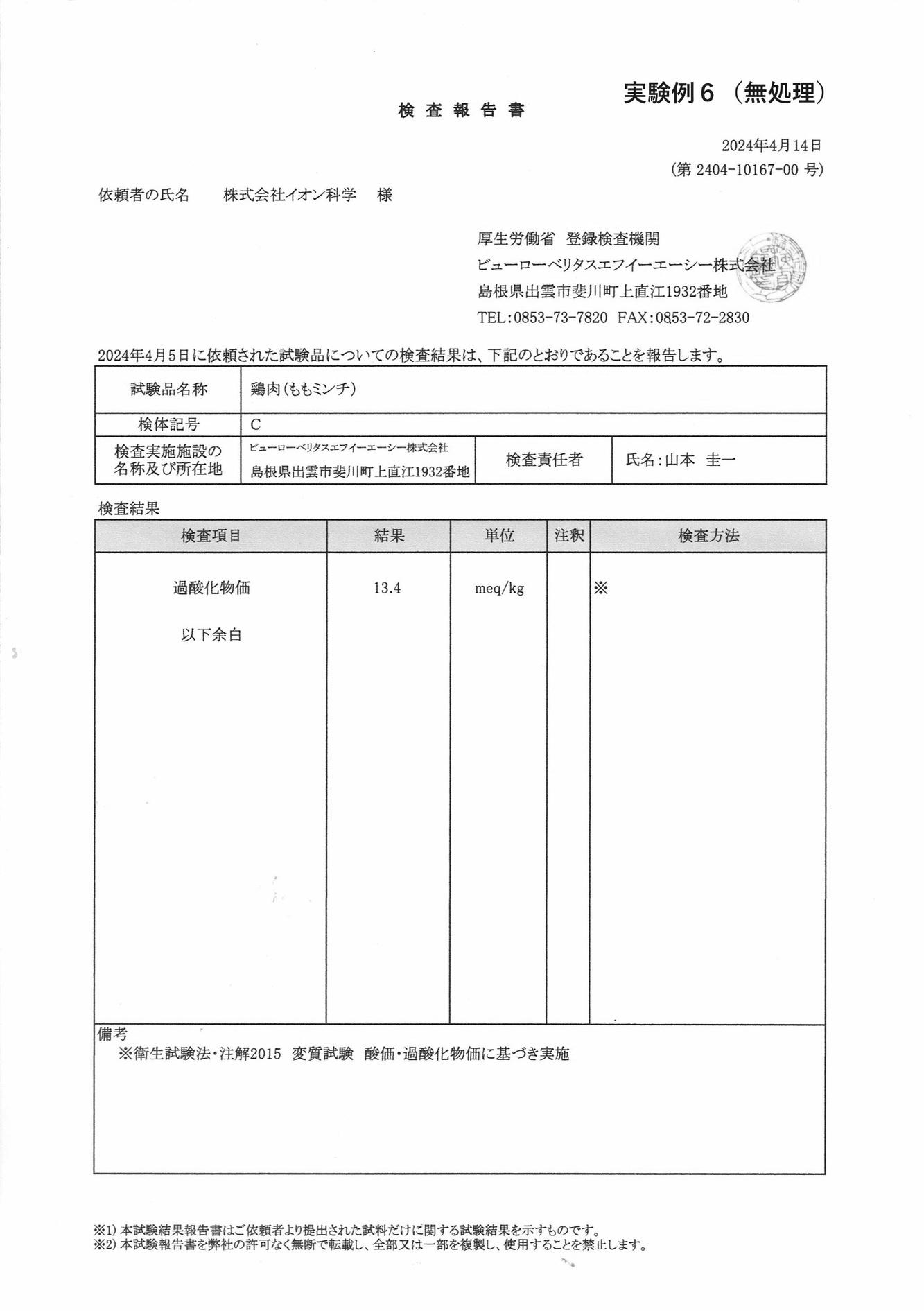

- 図10は、実験例6(無処理)の過酸化物価の検査報告書である。

- 【図11】

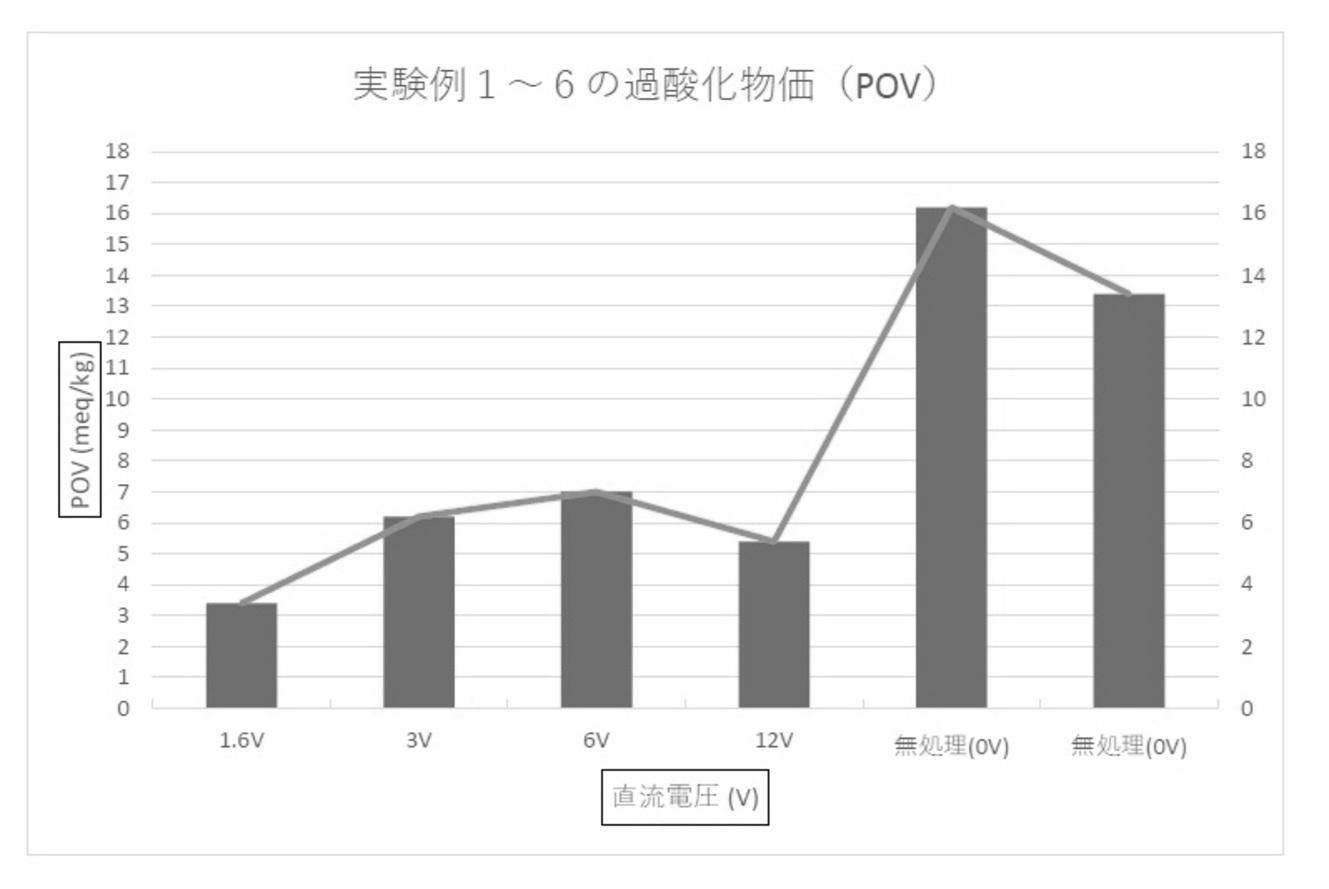

- 図11は、実験例1~6の過酸化物価(POV)を示すグラフである。

- 【図12】

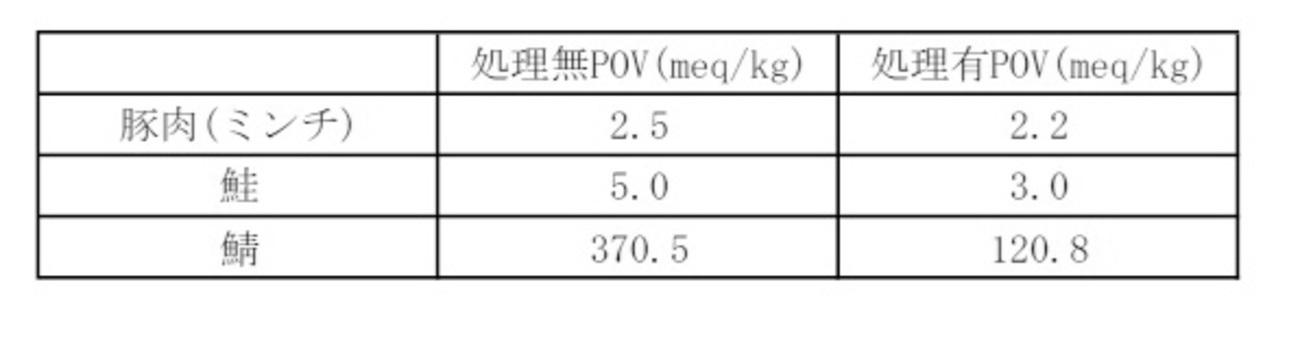

- 図12は、他の食材(豚肉、鮭および鯖)について、無処理の場合と、直流電圧1.6Vで食材酸化防止装置を使用した場合(処理有)との過酸化物価を示す表である。

- 【図13】

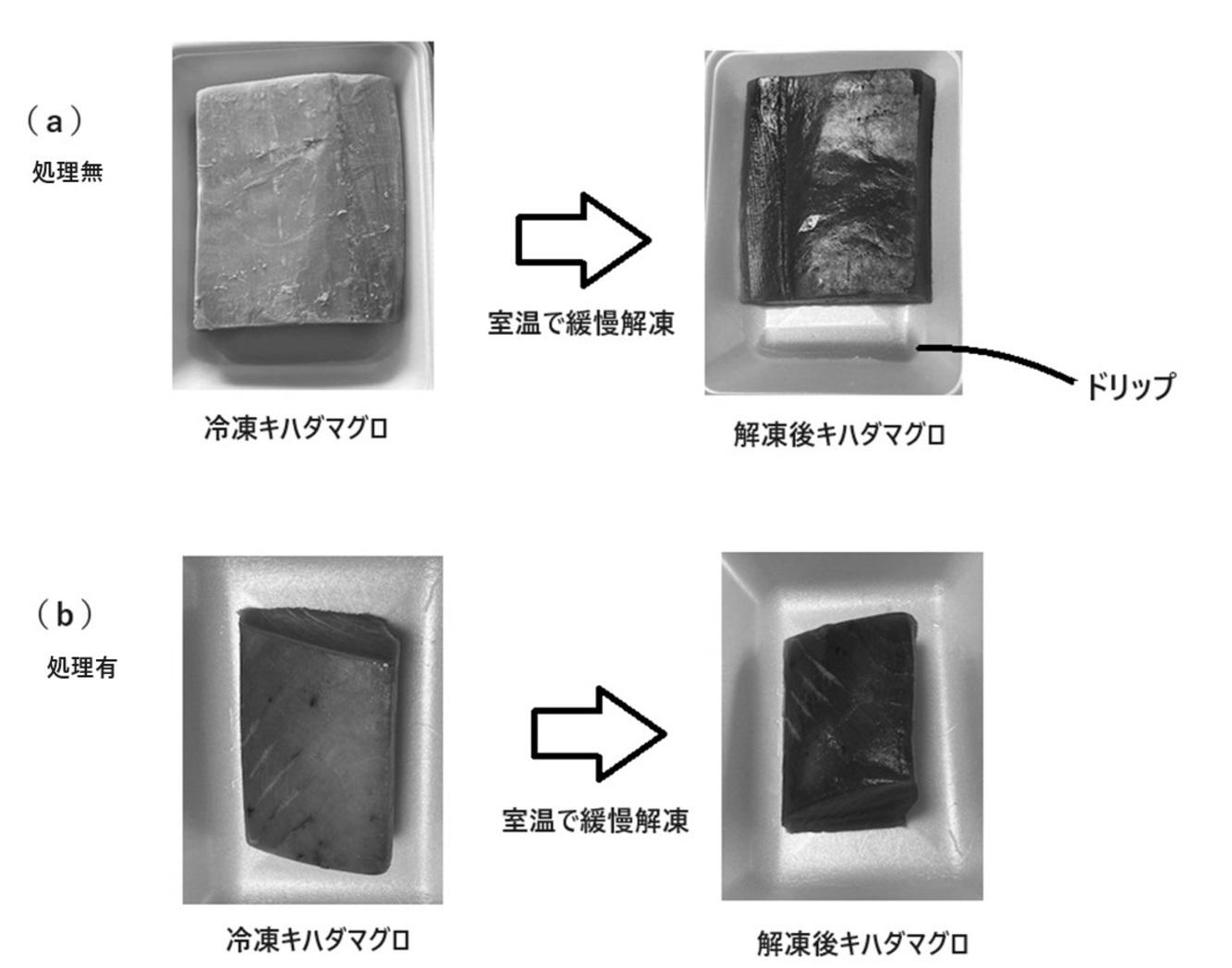

- 図13は、魚肉(冷凍キハダマグロ赤身)について、本発明の食材酸化防止装置を使用していない場合(a)と、本発明の食材酸化防止装置を使用した場合(b)とで、解凍後キハダマグロにおけるドリップの有無を示す図である。

- 【図14】

- 図14は、還元要素イオン供給部の変形例を主に示す斜視図である。

- 【発明を実施するための形態】

-

- 【0017】

- 以下、本発明の食材酸化防止装置、食材酸化防止方法および冷却庫を添付図面に示す好適な実施形態に基づいて詳細に説明する。

- 【0018】

- 図1は、本発明の実施形態にかかる食材酸化防止装置の構成を概略的に示す図である。図2は、本発明の実施形態にかかる食材酸化防止装置の還元要素イオン供給部の構成を主に示す斜視図である。図3は、本発明の実施形態にかかる食材酸化防止装置の使用例を示す図である。なお、本明細書で参照する図面では、一部を誇張して図示しており、実際の寸法とは異なる場合がある。

- 【0019】

- 図1に示すように、本実施形態の食材酸化防止装置1は、電圧印加手段2と、還元要素イオン供給部(還元要素イオン供給手段)3と、電線4と、電力供給線5とを備えている。本実施形態の食材酸化防止装置1は、食材の酸化を防止するために用いられる装置である。食材としては、牛肉、豚肉、鶏肉、羊肉、猪肉、馬肉等の食肉や、鮭、鯖、鯛、鰤、鰹等の魚肉が挙げられる。なお、食材の酸化を過酸化物価(POV)で測定可能であれば、食材は、これらに限定されず、例えば、加工食品や、乳製品等であってもよい。以下、食材酸化防止装置1の各構成について具体的に説明する。

- 【0020】

- 電圧印加手段2は、後述する還元要素イオン供給部3に対して、直流電圧を出力(印加)するように構成されている。具体的に、電圧印加手段2は、作動状態(ON状態)と非作動状態(OFF状態)との間で食材酸化防止装置1の状態を切り換えるためのON・OFF用のスイッチ21と、陽極端子(陽極側の出力端子)22と、陰極端子(陰極側の出力端子)23とを備えている。また、電圧印加手段2は、過電流保護のためのヒューズと、電源端子とを備えている(図示せず)。さらに、電圧印加手段2は、AC/DCコンバータとしての機能(図示せず)も備えている。すなわち、電圧印加手段2は、所定の電力供給源(例えば、家庭用コンセント)から供給された交流電圧を、直流電圧として出力(変換)するように構成されている。このように、本実施形態の電圧印加手段2は、コントロールボックスとして構成されている。

- 【0021】

- なお、電圧印加手段2は、上述した構成に限定されず、例えば、直流電圧を出力し得る電力供給源を備えた電源部(例えば、電池)として構成されていてもよい。また、電圧印加手段2は、直流電圧を所定の範囲に調整するように構成されていてもよい。例えば、電圧印加手段2は、電圧調整部(電圧レギュレータ)を備えていてもよい。このような構成を有する電圧印加手段2により、還元要素イオン供給部3の半導体部31に対して、所定の範囲で陰極側から直流電圧を印加することが可能になる。また、電圧印加手段2は、一定の直流電圧を印加するように構成されていてもよい。

- 【0022】

- 還元要素イオン供給部3は、還元要素を持ったイオン(以下、還元要素イオンという)を食材に供給するように構成されている。すなわち、還元要素イオン供給部3は、還元要素イオン供給手段として機能する。還元要素イオンとは、マイナスイオンとしての性質を有する溶媒和電子である。なお、本明細書では、増幅されたエネルギーレベルを有する電子(自由電子)が、空気中の湿度(水分)に反応して生成されたイオンを、溶媒和電子という。

- 【0023】

- 図2に示すように、還元要素イオン供給部3は、半導体部31と、半導体部31の内部に設けられた電極部32とを備えている。半導体部31は、所定の物質が添加された絶縁体により構成された半導体を含むように構成されている。すなわち、半導体部31は、絶縁体に所定の物質を添加して、該絶縁体の結晶構造に格子欠陥を生じさせることによって得られた半導体を含む。絶縁体の結晶構造に格子欠陥を生じさせるために用いられる所定の物質は、遷移元素(例えば、イットリウム)、希土類元素(例えば、ガドリニウム)、またはそれらの酸化物(例えば、酸化イットリウム、酸化ガドリニウム)であることが好ましい。所定の物質は、これらに限定されず、クロム、マンガン、コバルト、ニッケル、鉄等、またはこれらの酸化物であってもよい。

- 【0024】

- また、本発明において、半導体部31を製造する際に用いられる絶縁体の構成材料は特に限定されないが、以下の(1)~(4)の化合物のうちのいずれかを用いて絶縁体を構成することが好ましい。

(1)酸化珪素を主成分として含んでいる無機高分子化合物

(2)酸化珪素を主成分として含んでいる有機高分子化合物

(3)酸化珪素を主成分として含んでいる無機化合物

(4)酸化珪素を主成分として含んでいる有機化合物 - 【0025】

- これらの中でも、酸化珪素を主成分として含んでいる無機高分子化合物、または酸化珪素を主成分として含んでいる有機高分子化合物で構成される絶縁体を用いることが好ましい。これにより、半導体部31は、高分子半導体を含むように構成される。かかる構成の半導体部31に直流電圧が印加されることにより、高分子半導体における電子のエネルギーレベルを効率よく増幅させることができる。具体的には、約0.07eVから約0.6eVに増幅することができる。その結果、増幅されたエネルギーレベルを有する電子が、空気中の湿度(水分)に反応して、溶媒和電子が効率よく生成され得る。すなわち、還元要素イオンを効率よく供給することができる。なお、半導体部31は、絶縁体と、所定の物質とを、20:1~10:1の割合で含むことが好ましい。これにより、上述の効果をより確実に発揮することができる。なお、半導体部31は、補助材料として、硬化剤、架橋剤、可塑剤、着色剤等を含んでいてもよい。半導体部31が、補助材料を含む場合、前記半導体を主として(90質量%以上)含むことが好ましい。

- 【0026】

- 半導体部31は、直方体状(板状)をなしている。これにより、半導体部31上に食材を安定して配置することができる。その結果、食材に還元要素イオンを効率よく供給することができる。食材が、半導体部31上に配置される等、食材が還元要素イオン供給部3に接触または近接して配置された状態を第1の状態という。なお、近接とは、食材が、その梱包材を介して半導体部31に接触していることを意味する。また、後述するように、還元要素イオン供給部3は、密閉空間において、半導体部31から離間した食材(例えば、半導体部31から約0.3m~3m程度離れた食材)に対して、還元要素イオンを供給することができる。密閉空間において、食材が、半導体部31から離間して配置された状態を、第2の状態という。なお、本明細書において、密閉空間とは、完全に密閉された空間のみならず、密閉性が高い空間(例えば、冷却庫の室内空間)を含むものとする。半導体部31の形状は、食材に還元要素イオンを供給できる限り特に限定されず、例えば、棒状、円錐状、球状等に形成することも可能である。

- 【0027】

- 本実施形態の電極部32は、銅板で構成されている。銅板は、比較的安価で加工性も高い。このため、電極部32を効率的に作ることができる。なお、電極部32は、導電性を有する材料で構成されていればよい。また、電極部32は、耐食性を有することが好ましい。例えば、電極部32は、ニッケルや、カーボン材料等で構成されていてもよい。電極部32の周囲に半導体部31が設けられている。

- 【0028】

- このような構成を有する還元要素イオン供給部3は、電圧印加手段2の陰極端子23にのみ接続され、陽極端子22には接続されない。すなわち、本実施形態にかかる食材酸化防止装置1を実際に使用している間は、電圧印加手段2を介して還元要素イオン供給部3に陰極の直流電圧は印加されるが、還元要素イオン供給部3に直流電流が流れることはない。また、還元要素イオン供給部3は、半導体部31の周囲に、還元要素イオン供給部3の破損、劣化等を防止するための保護具(金具等)を備えていてもよい。さらに、還元要素イオン供給部3は、半導体部31から延在して設けられた導電性拡張部33を備えていてもよい(図14)。半導体部31と、導電性拡張部33とは、例えば、はんだ付け、溶接、圧着、機械的接合等で接続され得る。導電性拡張部33は、例えば、金属製板材(例えば、ステンレス製板)で構成することができる。これにより、導電性拡張部33が第2の電極のように機能して、導電性拡張部33を介して還元要素イオンを食材に効率よく供給することもできる。すなわち、食材を導電性拡張部33に配置した状態(第3の状態)で、還元要素イオンを食材に効率よく供給することができる。その結果、導電性拡張部33に置いた複数の食材の酸化を防止することもできる。

- 【0029】

- 電線4は、電圧印加手段2と還元要素イオン供給部3とを電気的に接続するように構成されている。電線4は、導電性の高い金属導体(例えば、銅、アルミニウム等)で構成されている。電線4は、絶縁性を有する材料で、金属導体の表面を被覆している構成であることが好ましい。これにより、金属導体と周囲の環境との間の電気的な絶縁を確保することができる。また、電線4は、耐寒性を有する材料で、被覆されていることが好ましい。すなわち、電線4は、耐寒被覆電線であることが好ましい。これにより、電線4と接続された還元要素イオン供給部3を冷凍庫に設ける場合であっても、電線4の脆化や、絶縁性能の低下を抑制ないし防止することができる。その結果、還元要素イオン供給部3の機能を確実に発揮することができる。

- 【0030】

- 電力供給線5は、電圧印加手段2に電力を供給するように構成されている。電力供給線5は、所定の電力供給源に接続される配線、コネクタ等で構成される。配線は、電力を伝送するための導体で構成される。コネクタは、電圧印加手段2の電源端子を受け入れるように構成されている。

- 【0031】

- 上述したように食材酸化防止装置1の還元要素イオン供給部3を構成した場合には、還元要素イオンを、効果的に食材に供給することができる。その結果、食材の酸化を効果的に防止することが可能になる。また、上述した構成を有する食材酸化防止装置1によれば、安全かつ効果的に食材の酸化を防止することができる。

- 【0032】

- 次に、図3に基づいて、本発明の実施形態にかかる食材酸化防止装置を実際に使用した際における作用について説明する。図3は、本実施形態の食材酸化防止装置の使用例を示す図である。

- 【0033】

- 図3において、本実施形態の食材酸化防止装置1の電力供給線5は、所定の電力供給源(図示せず)に接続されている。また、食材酸化防止装置1の還元要素イオン供給部3の下には、ビニールシート(ビニール袋)が配置されている。なお、ビニールシートは、衛生上の理由から設けられており、省略されてもよい。

- 【0034】

- 食材8は、鮭の切り身である。食材8は、発泡スチロール製のトレイに設けられ、透明なラップフィルムで密封されている。食材8の梱包形態(梱包材)は、これに限定されず、ラップ、段ボール箱、発砲スチロール等であってもよい。なお、食材8は、梱包されていなくてもよい。すなわち、食材8は、半導体部31に接触して設けられてもよく、近接して設けられてもよい。また、密閉空間であれば、食材8は、半導体部31から離間して設けられてもよい。本使用例では、食材8は、半導体部31上に梱包材を介して配置された第1の状態にある。

- 【0035】

- 第1の状態において、食材酸化防止装置1のスイッチ21をON状態に切り換えると、電圧印加手段2を介して還元要素イオン供給部3の半導体部31に、所定の範囲の直流電圧が印加される。直流電圧の所定の範囲は、1.6V以上12V以下であることが好ましく、1.6V以上2.0V以下であることが特に好ましい。また、食材8に対して直流電圧を印加する時間(処理時間)は、2分間以上であることが好ましく、処理時間は5分間以上であることがより好ましい。これらの条件を満たすことにより、還元要素イオン供給部3の半導体部31を介して食材に供給された還元要素イオンが、食材8に対して、酸化防止効果(還元効果)を効果的に発揮することができる。なお、処理時間は、食材8の重量や、梱包形態に応じて変更されてもよい。例えば、処理時間は、0.6秒/グラム以上とすることができ、食材が梱包された場合、1.5秒/グラム以上とすることができる。

- 【0036】

- 本実施形態の食材酸化防止装置1は、常温、冷蔵、冷凍のすべての温度帯で使用可能である。例えば、食材酸化防止装置1を冷却庫に設置することにより、冷却庫内の食材に対して、酸化防止効果を発揮することができる。図4は、本発明の実施形態にかかる食材酸化防止装置を備えた冷却庫の構成を概略的に示す図である。冷却庫100は、食材酸化防止装置1を備えている点を除いて、既存の冷却庫(冷凍冷蔵庫)の構成要素と同様の構成要素を有している。すなわち、食材酸化防止装置1は、既存の冷却庫に後付けされている。

- 【0037】

- 具体的に、図4に示されるように、冷却庫100は、冷蔵室100aと、冷凍室100bと、野菜室100cとを備えている。また、電圧印加手段2は、冷却庫100の側面に設置されている。また、還元要素イオン供給部3は、冷蔵室100aの内部に設置されている。食材酸化防止装置1のその他の構成は、前述した通りである。このような構成によれば、冷蔵室100aの内部(密閉空間)に設けられた食材に対して、還元要素イオン供給部3の半導体部31を介して、還元要素イオンを供給することができる。このため、半導体部31上に設けられた食材(第1の状態の食材)以外にも、冷蔵室100a内に設けられた食材(第2の状態の食材)に対して、食材の酸化を防止することができる。このような機能を効率よく発揮する観点から、1つの還元要素イオン供給部3が設けられる密閉空間の容積は、4000リットル以下であることが好ましい。換言すれば、例えば、冷蔵室100aの容積が5000リットルである場合、2つの還元要素イオン供給部3を冷蔵室100aに設けることが好ましい。

- 【0038】

- また、密閉空間を還元要素イオンで十分に満たすことができる時間は、1.8秒/リットル以上であることが好ましい。例えば、密閉空間が4000リットルである場合、還元要素イオン供給部3が密閉空間に設けられた後、2時間以上経過してから、食材酸化防止装置1を使用することが好ましい。これにより、その密閉空間を還元要素イオンで十分に満たすことができる。すなわち、第2の状態の食材に対しては、密閉空間を還元要素イオンで満たして、食材酸化防止装置1を使用すること(所定の直流電圧(1.6V~12V)で食材酸化防止装置による食材の処理を行うこと)が好ましい。

- 【0039】

- また、第1の状態の食材、または、還元要素イオンが満たされた密閉空間にある第2の状態の食材に対して、食材酸化防止装置1を2分間以上使用することが好ましい。これにより、食材に対して、確実に還元要素イオンを供給することができる。なお、還元要素イオン供給部3は、冷却庫100の任意の室に設けることができる。また、電圧印加手段2は、冷却庫100に内蔵されていてもよい。また、還元要素イオン供給部3は、各室に埋め込まれていてもよい。すなわち、食材酸化防止装置1は、冷却庫100の製造時に予め備え付けられてもよい。また、冷却庫100は、冷蔵庫および冷凍庫のいずれか一方のみを備えていてもよい。

- 【0040】

- 以上のように、食材酸化防止装置1を用いることにより、食材の酸化を防止することができる。例えば、冷凍食材の冷凍焼け(酸化)を冷凍中に還元することができ、超長期の冷凍保存が可能となる。また、食肉の独特な臭み(酸敗臭)や獣臭、魚介類の生臭みを消去することが可能となる。

- 【0041】

- このように、食材酸化防止装置1を用いて、食材の酸化を防止する食材酸化防止方法を提供することができる。食材酸化防止方法は、食材酸化防止装置1を準備する工程と、食材を第1~第3の状態で配置する工程と、還元要素イオン供給部3の半導体部31に1V以上12V以下の範囲の直流電圧を印加する工程と、を含むことができる。また、食材酸化防止方法は、他の工程、例えば、密閉空間に食材酸化防止装置1の還元要素イオン供給部3を設け、還元要素イオンで密閉空間を満たす工程を含んでいてもよい。

- 【0042】

- 以上、添付図面に基づいて本発明の食材酸化防止装置、食材酸化防止方法および冷却庫の構成および作用を説明したが、本発明の食材酸化防止装置、食材酸化防止方法および冷却庫の構成は上述したものに限定されない。例えば、食材酸化防止装置1は、電圧印加手段2とは独立して、直流電圧の範囲を変更するための電圧切替え部を備えていてもよい。また、電線および電力供給線は、電圧印加手段の構成要素として構成されていてもよい。また、第1の状態、第2の状態および第3の状態での食材の処理は、組み合わせられてもよい。例えば、第2の状態および第3の状態を組み合わせるように、導電性拡張部を備えた還元要素イオン供給部を、冷却庫に設置してもよい。これにより、密閉空間に還元要素イオンが満たされていない場合であっても、導電性拡張部に配置した食材(第2および第3の状態の食材)の酸化を効率よく防止することができる。

- 【実施例】

-

- 【0043】

- 以下、本発明を実施例に基づいて詳細に説明するが、本発明はこれに限定されない。

- 【0044】

- まず、以下のようにして、食材に還元要素イオンを供給するための還元要素イオン供給部を作製した。

- 【0045】

- 最初に、銅板の電極と、電線を用意し、電線の一端を図2に示すように電極に対して電気的に接続した(図2の電極部32および電線4を参照)。また、還元要素イオン供給部を作製する際に用いる絶縁体として、無機高分子化合物であるシリコーンラバー材を2000g用意した。さらに、この絶縁体に添加すべき物質として、酸化イットリウムを40g用意するとともに、酸化ガドリニウムを60g用意した。

- 【0046】

- 次に、用意したシリコーンラバー材に、前記酸化イットリウムと酸化ガドリニウムの混合粉末を、攪拌しながら少量ずつ加えて、混合物を調製した。そして、得られた混合物に、硬化剤を、攪拌しながら少量ずつ加えて、十分に攪拌した。

- 【0047】

- 次に、この混合物を、直方体状の窪み(窪みのサイズ:横7cm、高さ30cm、厚さ3cm)を有する金型に流し込んだ。この際、同時に、事前に用意した電極を、該電極が前記混合物で完全に包み込まれるように、混合物内に浸漬し、固定した。そして、この混合物と電極が入った金型を、乾燥炉に投入し、70°Cの温度で30分間乾燥した。これにより、略直方体状の半導体部と、電極とを備える還元要素イオン供給部が得られた。

- 【0048】

- 次に、上記で得られた還元要素イオン供給部を用いて、以下のようにして、食材酸化防止装置を作製した。

- 【0049】

- 最初に、交流電圧(100V)を任意の直流電圧(例えば、1.6V~12V)に変換して出力することができるAC/DCコンバータの機能と、ON・OFF用のスイッチと、陽極側の出力端子と、陰極側の出力端子と、ヒューズとを備えたコントロールボックス(電圧印加手段)を用意した。

- 【0050】

- 次に、前記電線の他端をコントロールボックスの陰極側の出力端子に接続することによって、上記で得られた還元要素イオン供給部と、コントロールボックスとを電気的に接続した。これにより、図1の符号1で示されるような食材酸化防止装置が得られた。

- 【0051】

- (実験例1)

上記で得られた食材酸化防止装置を実際に使用して、この食材酸化防止装置の効果を確認する実験を行った。食肉や魚肉の臭みは、脂質の酸化が原因で、過酸化物価(POV)として数値化することができる。この過酸化物価の測定で、食肉や魚肉の酸化を防止することができることを実験例に基づいて説明する。実験は、市販の食材の過酸化物価を測定することによって行われた。なお、実験例1および実験例6が同日に行われた。これとは別に、実験例2~5が同日に行われた。実験例1および実験例6で用いた食材の消費期限は互いに同じであり、実験例2~5で用いた食材の消費期限は互いに同じである。また、実験例1~6で用いた食材は、消費期限までの時間が同じ(48時間)になるように用意した。実験の詳細は以下の通りである。 - 【0052】

- 最初に、試料となる市販の食材として、鶏肉(ももミンチ)を用意した。鶏肉は、発泡スチロール製のトレイに設けられ、透明なラップフィルムで密封されていた。また、精製ジエチルエーテルと、酢酸およびクロロホルム混合溶媒(体積比3:2)と、飽和ヨウ化カリウム(KI)溶液と、チオ硫酸ナトリウム溶液(0.01mol/L)と、デンプン溶液とを用意した。

- 【0053】

- 次に、食材酸化防止装置の還元要素イオン供給部の上に食材を配置した。そして、直流電圧1.6Vで、食材酸化防止装置をON状態とし、2分間維持した。これにより、食材酸化防止装置による食材の処理が完了した。

- 【0054】

- 次いで、「衛生試験法・注解2015 変質試験 酸価・過酸化物価」に基づいて、以下のように、過酸化物価を測定した。

- 【0055】

- まず、試料を調製した。食材酸化防止装置で処理された食材を細切りし、検体を得た。この検体の量は、試験操作に十分な油脂を得られるものとした。検体を共栓三角フラスコに入れ、検体が浸漬するように精製ジエチルエーテルを加えた。この共栓三角フラスコを振り混ぜながら、室温暗所に1時間放置した。共栓三角フラスコには、固形物と、液体とが含まれていた。

- 【0056】

- 次に、固形物が流出しないように、ろ紙を用いて、共栓三角フラスコの液体をろ過した。また、共栓三角フラスコの中に精製ジエチルエーテルを固形物が半分浸漬する程度に入れ、共栓三角フラスコを振り混ぜ、先ほどのろ紙を用いてろ過した。2つのろ液を合わせて、無水Na2SO4で脱水した後、N2ガスを通じながら減圧下でジエチルエーテルを完全に除き、残留物を試料とした。

- 【0057】

- 次に、以下のように試験操作を行った。試料(約1g)を共栓三角フラスコに入れ、酢酸およびクロロホルム混合溶媒(体積比3:2)を25mL加えた。この時、必要に応じて加温し、試料を溶かした。共栓三角フラスコ内の空気をN2ガスで置換したのち、用時調製した飽和ヨウ化カリウム(KI)溶液1mLを加え、直ちに栓をして緩く振り混ぜ、室温暗所に10分間放置した。

- 【0058】

- 次に、共栓三角フラスコに水30mLを加え、激しく振り混ぜ、デンプン溶液1mLを指示薬として、0.01mol/Lチオ硫酸ナトリウム(Na2S2O3)溶液で滴定した。この際、過酸化物価(POV)を以下の計算式に基づいて計算した。また、別に空試験を行って補正した。

- 【0059】

- 過酸化物価(POV)の計算式

POV(meq/kg)=(a-b)f*10/W

(計算式中、aは、0.01mol/Lチオ硫酸ナトリウム(Na2S2O3)溶液の滴定数(mL)であり、bは、空試験における0.01mol/Lチオ硫酸ナトリウム(Na2S2O3)溶液の滴定数(mL)であり、fは、0.01mol/Lチオ硫酸ナトリウム(Na2S2O3)溶液のファクターであり、Wは、試料採取量(g)である。) - 【0060】

- (実験例2~実験例4)

図6~図8に示すように直流電圧を変更したこと以外は、実験例1と同様にして実験例2~実験例4を行った。実験例2の直流電圧は3Vであり、実験例3の直流電圧は6Vであり、実験例4の直流電圧は12Vであった。これらの測定結果は、図6~図8に示す通りであった。 - 【0061】

- 実験例5、6(食材酸化防止装置を用いていない実験)

食材酸化防止装置を用いていないことを除いて、実験例1において行った実験と同様に過酸化物価を測定した。これらの測定結果は、図9および図10に示す通りであった。 - 【0062】

- (評価)

各実験例での測定結果を図11にまとめ、以下の評価基準に基づいて評価した。 - 【0063】

- 5meq/kg未満:新鮮な脂質。酸化の度合いは低く、品質が良好。

5meq/kg以上10meq/kg未満:軽度の酸化。多少の酸化が進行しているが、まだ品質には問題がない。

10meq/kg以上20meq/kg未満:中度の酸化。酸化が進行しており、風味や品質に影響が出始める。

20meq/kg以上:高度の酸化。著しく酸化が進行しており、品質の劣化が明らかである。健康へのリスクも考慮する必要がある。 - 【0064】

- 図11に示される測定結果のグラフと、上記評価基準とから、直流電圧1.6V~12Vの範囲で比較的良好な酸化防止効果(還元効果)を示すことが分かった。また、直流電圧1.6V~2Vの範囲では、特に優れた酸化防止効果(還元効果)が得られた。

- 【0065】

- なお、密閉空間(400リットル)において、還元要素イオン供給部から0.3m離間するように食材を配置した状態(第2の状態)で、所定の時間(1.8秒/リットル)以上、食材酸化防止装置をON状態として密閉空間を還元要素イオンで満たした後、食材酸化防止装置による食材の処理を所定の直流電圧(1.6V~12V)で2分間行った場合も、図11で得られた結果と同様の結果が得られた。

また、半導体部にステンレス製板(導電性拡張部)を接続して、ステンレス製板に食材を配置した状態(第3の状態)で、食材酸化防止装置による食材の処理を所定の直流電圧(1.6V~12V)で2分間行った場合も、図11で得られた結果と同様の結果が得られた。 - 【0066】

- また、図12は、他の食材(豚肉、鮭および鯖)について、無処理の場合と、直流電圧1.6Vで食材酸化防止装置を使用した場合(処理有)との過酸化物価を示す表である。処理無のPOVが低かった食材(豚肉および鮭)および処理無のPOVが高い食材(鯖)の両方に対して、酸化防止効果(還元効果)を確認することができた。このように、他の食材についても、還元効果が得られた。このため、本発明の食材酸化防止装置および食材酸化防止方法は、食材還元装置および食材還元方法ということができる。したがって、本発明によれば、鶏肉の臭み、魚の生臭み、猪肉の獣臭等、酸化による酸敗臭を解消することが期待される。

- 【0067】

- 以下、このように食材の酸化を防止すること(食材を還元すること)が可能になる原理について、考察する。食材の酸化とは、食材の持つ脂質から電子が抜けて、過酸化物が増えることである。このため、食材に対して電子を供給すれば、還元することができる。ただし、脂質は、油であって、絶縁体である。脂質には電子の通り道がないため、通常は、食材の酸化を防止するのに、電子を利用するのは不可能と考えられる。

- 【0068】

- ここで、本発明の食材酸化防止装置によれば、半導体部に含まれる半導体(特に高分子半導体)において、電子のエネルギーレベルを増幅することができる。増幅されたエネルギーレベルを有する電子が、空気中の湿度(水分)に反応し溶媒和電子が生成されると考えられる。すなわち、本発明の食材酸化防止装置によれば、空気中に溶媒和電子を供給することができると考えられる。さらに換言すれば、本発明の食材酸化防止装置によれば、空気中において溶媒和電子を利用することができると考えられる。溶媒和電子は、水分子と溶媒和した電子であり、イオンとして導体、絶縁体に作用する。これにより、人類初の食材の還元が可能になったと考えられる。なお、溶媒和電子単体は、フェルミ粒子であるが、必ずペアを組むという性質を有する。このため、ペアを組んだ溶媒和電子の挙動は、ボーズ粒子としての振る舞いとなる。そして、特に優れた酸化防止効果(還元効果)が得られた直流電圧1.6V~2Vの範囲で生成された溶媒和電子は、食材の細胞内にあるイオンチャネルを通過するのに有利な状態(有利な還元エネルギーを有している)と考えられる。その結果、食材の酸化を効果的に防止することができたと推察される。

- 【0069】

- 上記推察から、酸化により脆くなった細胞膜に対して食材酸化防止装置を用いれば、その処理による還元効果で、食材の弾力が回復し得ると推測できる。以下、食材酸化防止装置のこのような効果を確認するために、上記で得られた食材酸化防止装置を使用してさらなる実験を行った。

- 【0070】

- (実験例1A)

まず、試料となる市販の食材として、冷凍キハダマグロ(赤身)を用意した。冷凍キハダマグロは、発泡スチロール製のトレイに設けられ、透明なラップフィルムで密封されていた。次に、食材酸化防止装置の還元要素イオン供給部の上に食材を配置した。そして、直流電圧1.6Vで、食材酸化防止装置をON状態とし、2分間維持した。これにより、食材酸化防止装置による食材の処理が完了した。その後、室温にて、食材を緩慢解凍した。解凍後の食材からドリップが出ているか否かを目視で観察した。 - 【0071】

- (実験例1B)

食材酸化防止装置を用いていないことを除いて、実験例1Aにおいて行った実験と同じ条件で、ドリップの有無を観察した。実験例1Aおよび実験例1Bの食材は、消費期限までの時間が同じになるように用意した。 - 【0072】

- その結果、食材酸化防止装置を用いなかった場合(処理無しの場合)、図13(a)に示すように、解凍後の食材から、ドリップが発生した。一方、食材酸化防止装置を用いた場合(処理有りの場合)、図13(b)に示すように、解凍後の食材から、ドリップは発生しなかった。

- 【0073】

- この結果について、実験例1Aでは、酸化により脆くなった細胞膜が、食材酸化防止装置による処理による還元効果で食材の弾力が戻り、破れにくくなったためと考えられる。ドリップの大部分は旨味成分なので、食材酸化防止装置によって処理された食材では、解凍時のドリップが激減する結果、風味が格段に向上することが期待される。これらの実験例から、本発明の食材酸化防止装置を用いて、例えば食肉を熟成すれば、生命エネルギーが絶たれた瞬間から、酸化劣化の方向に向かって経時変化していく食肉細胞の、イオンチャンネルを通じて(溶媒和)電子を多量に供給して、細胞内の酸化を防止して、食肉全体を電子がリッチな状態に維持することができると考えられる。このように、本発明の食材酸化防止装置および食材酸化防止方法によれば、電子がリッチな状態を維持しつつ、食肉を熟成に向かって経時変化させることもできる。このような食肉熟成法(還元熟成法)に、本発明の食材酸化防止装置および食材酸化防止方法ならびに冷却庫を好適に適用することができる。

- 【符号の説明】

-

- 【0074】

-

1 :食材酸化防止装置

2 :電圧印加手段

3 :還元要素イオン供給部

4 :電線

5 :電力供給線

8 :食材

21 :スイッチ

22 :陽極端子

23 :陰極端子

31 :半導体部

32 :電極部

33 :導電性拡張部

100 :冷却庫

100a :冷蔵室

100b :冷凍室

100c :野菜室